《怀柔人大》数字报

沙峪战斗 打响抗日第一枪

1938年5月,中国共产党领导下的八路军115师邓华支队和宋时轮支队合编为八路军第四纵队。宋时轮任司令员,邓华任政委,李钟奇任参谋长,伍晋南任政治部主任。

为了策应冀东7县20万人抗日大暴动,1938年6月8日,第四纵队从平西斋堂出发,分两路向东挺进。宋时轮支队先攻克昌平,过十三陵,打下黄花城据点,向沙峪方向挺进;邓华支队过平绥路,从青龙桥过八达岭,攻克永宁,连夜急行军攻打四海,10日晚途经黄花城继续东进。当夜,宋、邓两支队在渤海镇的铁矿峪、洞台、兴隆城、南冶、沙峪一带汇合。

1938年6月11日清晨,邓华支队得知日寇驻古北口的一个中队,正从怀柔县城朝着沙峪方向行进,企图支援四海守敌。四纵决定在沙峪村东打一场伏击战,压一压日本鬼子的嚣张气焰,为部队东进扫清障碍。

沙峪村东有一条通向怀柔县城的必经之路,路两旁是一米多高的土坡,坡南是怀沙河,两侧不远处是长满树木的高山,非常适宜打伏击战。参谋长李钟奇亲自部署兵力,将指挥所设在村北天地庙后边的山头上,调31大队的一营埋伏在南山,二营埋伏在北山,在敌前进方向的正面部署了重机枪,居高临下,只待敌人进入伏击圈后,来个瓮中捉鳖。

上午11时,远处河边的小路上,一队日军由东向西行来,进入伏击圈后,隐蔽在山上和土坡后边的八路军利用手中的机枪、步枪、手榴弹,集中火力歼敌。战斗一直持续到下午3点多钟,仍有残余之敌负隅顽抗。这时,八路军指挥所组织了一个排的突击队,在没膝的青纱帐掩护下,很快接近了敌人。指挥员一声令下,冰雹似的手榴弹在敌人群里开花,炸得日寇血肉横飞,鬼哭狼嚎。战斗最激烈时,双方展开了肉搏战,八路军战士英勇顽强,有的咬掉了敌人的耳朵,有的用手抠掉敌人的眼睛,有的用石块砸烂敌人的脑袋,还有的直到牺牲时双手还紧紧掐着敌人的喉咙。河套边、沟谷里,敌人丢盔弃甲,完全失去了抵抗能力,最后被歼灭。

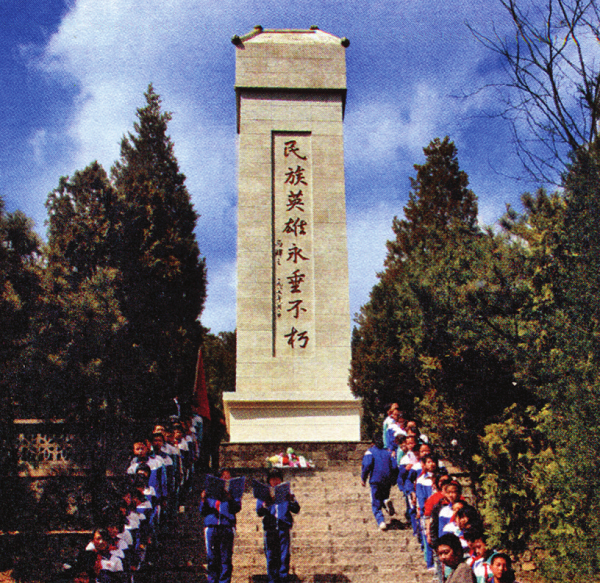

下午4点多钟,战斗结束,八路军取得了最后胜利。这次伏击战歼灭日寇1个中队共120余人,缴获步枪80多支、轻机枪3挺、掷弹筒3个。我八路军也有较大伤亡,参谋长李钟奇负重伤,总支书记郑良武等70余人为国英勇捐躯。这场战斗是弘扬民族主义、爱国主义的具体体现。并被后人称之为“平北抗日第一枪”。

沙峪战斗保证了四纵主力顺利通过怀柔地区到达冀东,它是八路军在怀柔境内抗击日本侵略者打响的第一枪;它如一束闪电,使处在日本侵略者黑暗统治中的怀柔人民看到了光明,从而看到了民族的前途、民族的希望;它似一声惊雷,击穿了日寇不可战胜的谎言,激发了怀柔人民的民族自信心和爱国精神,极大地鼓舞了抗日军民打击日本侵略者的信心和勇气。

沙峪战斗点燃了怀柔的抗日烽火,从而在怀河两岸、长城内外星火燎原。

(据有关党史资料改写)